|

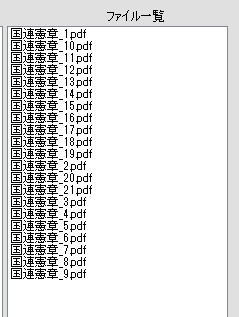

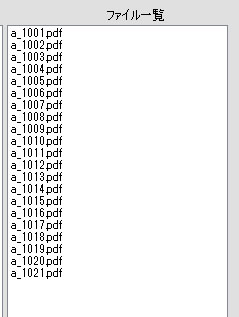

連番ファイルとは 「電子書庫・書籍・ノート」で用いる「連番ファイル」は、ファイル名のなかに一連の番号をもったファイルを指します。番号は、必ずしも連続したものでなくても、飛び飛びの値をもっていても、数値の大小関係が明らかであれば、連番とします。 連番は、デジタルカメラやスキャナーなどを用いた複写で、ファイル名に付加されています。その値は、複写の日時の順番が明らかになるように用いられ、1から始まる数とは限りません。 「電子書庫・書籍・ノート」では、書籍の1ページは1ファイルで構成されています。どのファイルが何ページに対応するかを明らかにするために、ファイル名の中に1から始まる自然数を使用します。そのために、複写などで得られたファイル名の変更が必要になります。また、ページの追加には任意の値から始まる連番や、ページや挿入には飛び飛びの値をもつ連番が、それらの処理に必要となります。は、これらの処理を行なうソフトです。 このソフトは、同一フォルダー内にある同一の拡張子をもった複数のファイルを対象に、ファイル名の変更を行います。 変更は、変更前のファイル名にある連番情報をもとに、新たな連番をもったファイル名に変更されます。 例えば、国連憲章_1.pdf,国連憲章_2.pdf,国連憲章_3.pdf,・・・のファイルは、 新たな書籍名を ”a”,開始頁番号を1010,増分値を10,拡張子を ”pdf”とすると、 新たなファイル名は、a_1010.pdf,a_1020.pdf,a_1030.pdf,・・・となります。 | ||||

|

|

利用方法 ① 初期メニューでをクリックします。 ② のメニュー画面で、処理対象のフォルダーを選択します。 ③ 新たな書籍名を入力します。 ④ 開始頁番号と増分を入力します。 ⑤ 拡張子を選択します。 ⑥ をクリックします。 |

|

利用の実例 どのような場合に、を利用するのか、実例をあげて解説します。 (1) ファイル名を変更したい場合 スキャナーやデジタルカメラで複写した画像ファイルのファイル名は、用いた機材側で用意された名称が付けられます。このファイル名の変更が可能です。 (2) 1から始まる開始頁番号が不都合を起こす場合 OCRソフトや分割型PDFファイルから統合型PDFファイルの作成などで、「ファイル(F)」 ⇒ 「画像ファイルを開く(F)」の操作を行なう場合、1から始まる開始頁番号を用いると、画像入力後のファイルの順番に不都合が生じます。 例えば、書籍名_1.pdf, 書籍名_2.pdf, ・・・, 書籍名_9.pdf, 書籍名_10.pdf, 書籍名_11.pdf を開くと、 書籍名_1.pdf, 書籍名_10.pdf, 書籍名_11.pdf, 書籍名_2.pdf, ・・・, 書籍名_9.pdf の順でファイルが開かれます。 OCRソフトの処理結果も、1, 10, 11, 2, ・・・, 9の順になります。 この結果を用いた電子書籍は、2ページのテキスト情報として、10ページのテキストが示されます。この不都合は、回避することが必要です。 連番どおりの処理を行なうためには、OCRソフトなどの使用に先立って、連番の初期値として大きな値を用いて、連番のファイル名を変更することが必要です。 例えば、連番の初期値として1001を用い、ファイル名を "a" とし、a_1001.pdf, a_1002.pdf, ・・・, a_1009.pdf, a_1010.pdf, a_1011.pdf に変更します。そうすると、1, 2, ・・・, 9, 10, 11 の連番が、 1001, 1002, ・・・, 1009, 1010, 1011に変更されます。

(注) 連番の初期値の選択には、注意が必要です。上記の例では、初期値が1001 です。 この方法で、10000万を越えるファイルを処理すると、10000, 10001, ・・・の連番が現れます。これらのファイルの処理の順番が、1001, 1002, ・・・, 1999, 10000, 10001, ・・・, 2000, 2001, ・・・となることがあります。この場合には、初期値として10001 を用います。 (3) 複数の統合型PDFファイルから分割型PDFファイルを作成する場合 スキャナーを用いた複写では、出力形式としてPDFファイルを指定すると、統合型PDFファイルが作成されます。 「電子書籍」は、ページ単位のファイルを使用します。そのため、統合型PDFファイルから分割型PDFファイルを作成することが必要です。統合型PDFファイルは、分割用のフォルダーの中に分割されます。 スキャナーを用いた複写において、最大のページ数に制限がある場合があります。制限値をこえた場合、統合型PDFファイルが複数できます。 複数の統合型PDFファイルから一つの「電子書籍」を作成するめには、複数の分割用のフォルダーが必要となります。さらに、複数の分割用のフォルダーから、一つのフォルダーに集約することが必要となります。 実例は、最大の処理ページ数が1000のスキャナーで、1500ページの書籍を複写した場合です。 このとき、1~1000ページが一つの統合型PDFファイルに、1001~1500ページがもう一つPDFファイルに、二個の統合型PDFファイルが作成されます。 ① 分割型PDFファイルのフォルダーとして、作業用のフォルダー a1,a2 、集約用のフォルダーa を用意します。 ② 二つの統合型PDFファイルから、各々をa1,a2のフォルダーに、分割型PDFファイルを作成します。 ③ フォルダーa1は、書籍名を"a" 、開始頁番号を1001 としてを行ないます。 ④ フォルダーa2は、書籍名を"a" 、開始頁番号を2001 としてを行ないます。 ⑤ 集約用のフォルダーaに、フォルダーa1とフォルダーa2のファイルをコピーします。 ⑥ 集約用のフォルダーaに、a_1001.pdf, ・・・, a_2500.pdf が作成されます。 (4) 複数の書籍を統合する 印刷物では、紙面の都合上から、上・中・下巻や1・2・3・・・巻のように、分冊されることがあります。 キーワード検索を行なう場合、複数の電子書籍を対象にして、での検索が可能です。 しかし、操作の煩わしさを考えると、複数の書籍を統合した1冊を対象に、を用いた方が、はるかに便利です。なお、電子書籍は、ページの最大値が2万です。 実例は、上・下巻の二巻を1冊に統合します。各巻は、1000ページを越えることがあるとします。 ① 上巻のフォルダーをa1、下巻のフォルダーをa2とします。 ② 統合用のフォルダーaを用意します。 ③ フォルダーa1は、書籍名を"a" 、開始頁番号を10001としてを行ないます。 ④ フォルダーa2は、書籍名を"a" 、開始頁番号を20001としてを行ないます。 ⑤ フォルダーaに、フォルダーa1とフォルダーa2のファイルをコピーします。 ⑥ OCR情報は、上巻用に下巻を追加します。 ⑦ を用いて、「電子書籍」を作成します。 (5) ページの挿入 スキャナーの誤動作などで、途中のページが欠落することがあります。このとき、欠落したページを別に複写し、先に得られたファイルに挿入する必要があります。 この場合の処理は、以下の手順を用います。 ① 先に得られたファイルのフォルダー名をa1とし、別ファイルのフォルダー名をa2とします。 ② フォルダーa1に対して、書籍名を"a" 、開始頁番号を10とします。 増分値は、欠落したページ数を考慮して決めます。 例えば、9ページ以下だと増分値を10に、10~99ページだと増分値を100とします。 増分値が10だと、ページ番号は、10,20,30,・・・となります。 なお、開始頁番号を1とすると、ページ番号が1,11,21,・・・となり、ページ番号は10,20,30,・・・と比較して、 絶対的なページ番号が把握しずらくなります。 ③ フォルダーa2に対して、書籍名を"a" 、増分値は1とします。 開始頁番号は、欠落した箇所をフォルダーa1で確認して決めます。 例えば、欠落箇所が210ページ数の場合は、。開始頁番号を211とします。 ④ フォルダーa1に、フォルダーa2のファイルをコピーします。 ⑤ OCR情報は、フォルダーa1に対して、再度取得します。 または、欠落したページだけ取得して、該当箇所に挿入します。 ⑥ フォルダーa1に対して、フォルダー名を書籍名に変更し、を用いて、「電子書籍」を作成します。 (6) 既に存在する「電子書籍」に、新たなページを追加することがあります。 この場合の処理は、以下の手順を用います。 ① 既存のファイルのフォルダー名をaとし、追加ファイルのフォルダー名をa2とします。 既存のファイルのファイル名と最終ページ番号を確認します。 ② 追加ファイルのフォルダー名をa2に対して、書籍名を既存のファイルのファイル名とします。 開始頁番号は、最終ページ番号+1に設定し、を行ないます。 ③ フォルダーaに、フォルダーa2のファイルをコピーします。 ④ 新たなページのOCR情報を、追加します。 ⑤ フォルダーaに対して、フォルダー名を書籍名に変更し、を用いて、「電子書籍」を作成します。 (7) 片面複写ADFを利用した時、表側と裏側のPDFファイルのページを統合 両面複写ADF機能をもつスキャナーを用いると、紙面の表側と裏側が連続して複写されます。 片面複写の機能のみのADFスキャナーでは、紙面の表側と裏側では、別々の複写作業になり、表側と裏側の二つフォルダーが必要になります。裏側の複写作業では、最終ページから複写されます。そのため、スキャナーで得られる連番は、最終ページ~最初のページの順になります。 表側と裏側の二つフォルダーを統合するにあたって、連番の増分を2とします。また、裏側のフォルダーに関して、最終ページ~最初のページの連番を逆転することが必要です。 この処理は、以下の手順を用います。 ① 表側の分割型PDFファイルのフォルダーをa1とし、裏側をa2とします。 ② 表側のフォルダーa1は、書籍名をa、開始番号を1、増分を2を設定し、を行ないます。 ③ 裏側のフォルダーa2は、書籍名をa、開始番号を2、増分を2、降順 を選択し、を行ないます。 ④ 電子書籍用のフォルダーに、フォルダーa1とフォルダーa2のファイルをコピーします。 ⑤ 電子書籍用のフォルダーから、OCRソフトを用いて、テキスト情報を取得します。 ⑥ 電子書籍用のフォルダーを用いて、を用いて、「電子書籍」を作成します。 (8) 見開きのページの分割を行ないます。 背表紙が切断できない書籍の複写では、見開きの2ページが一つのファイルになります。見開きの2ページを、左右に分割して電子書籍を作成したい場合は、以下の手順を用います。 ① 4種類のフォルダーa,R,L,bを用意します。 フォルダーaは、複写で得られたファイルが、 フォルダーRは右側のページが、フォルダーLは左側のページが、 フォルダーbは、電子書籍用のフォルダーです。 ② フォルダーaの全ファイルを、フォルダーRとフォルダーLに複写します。 ③ フォルダーRに対して、書籍名をa、開始番号を1、増分を2を設定し、を行ないます。 ④ フォルダーLに対して、書籍名をa、開始番号を2、増分を2を設定し、を行ないます。 ⑤ フォルダーRのファイル対して、画像処理ソフトを用いて 、右側のページのみ切り取とって保存します。 ⑥ フォルダーLのファイル対して、画像処理ソフトを用いて、左側のページのみ切り取とって保存します。 ⑦ 電子書籍用のフォルダーbに、フォルダーRとフォルダーLのファイルをコピーします。 ⑧ 電子書籍用のフォルダーから、OCRソフトを用いて、テキスト情報を取得します。 ⑨ 電子書籍用のフォルダーを用いて、を用いて、「電子書籍」を作成します。 (9) 複数の複写モードを利用したファイルの編集 複写物に、白黒写真やカラー写真を含む場合、それらの情報を保存したいときには、複数のモードで複写する必要があります。その対処法として、①全ページを複写する。②該当ページだけを複写する。②の方法は、①に比較して、処理ページが増えると、該当のページを書籍から抜き取る作業やファイルの挿入作業での効率が悪くなります。①は、複写の時間は長くなりますが、作業効率は②の方法より良いかと思います。 以下は、モノクロモードを基調とした、モノクロモード・グレーモード・カラーモードの三種類のファイルの編集方法です。 ① モノクロモード・グレーモード・カラーモード用に、三種類のフォルダー McM,GsM,CoM を用意します。 ② 三種類のフォルダーに、各々のモードのファイルを収めます。 ③ 三種類のフォルダーにたいして、共通の書籍名・開始番号・増分を用いて、を行ないます。 この処理で、同じページは、同じファイル名となります。 ④ エクスプロラーを用いて、三種類のフォルダーを開きます。 ⑤ カラー写真のファイルは、カラーモードのフォルダーからモノクロモードにコピーします。 ⑥ 白黒写真のファイルは、グレーモードのフォルダーからモノクロモードにコピーします。 (注)編集を行なう前に、三種類のフォルダーのファイル数が同じであるかとうかを確認してください。同じでないと、同一ページの複写が保証されません。 (10) 他のソフトで使用中のファイルに対して、ファイル名の変更を行なった時のエラーの対処法 他のソフトで使用中のファイルに対して、ファイル名の変更を行なうと、エラーが発生します。 例えば、a_1.pdf,a_2.pdf,a_3.pdf,・・・,a_10.pdfのファイルに対して、書籍名をbとするやを行なったとします。 この時、a_3.pdfのファイルが他のソフトで参照されていた場合、処理の途中でエラーが発生します。 処理の結果のファイル名は、tenpofile_1.pdf,tenpofile_2.pdf,a_3.pdf,・・・,a_10.pdfとなります。 この時の処理方法は、以下のとおりです。 ① a_3.pdfのファイルの使用を終了します。 ② 新しいフォルダーを作成します。 ③ tenpofile_1.pdf, tenpofile_2.pdfを新しいフォルダーに移動します。 ④ 新しいフォルダーで、書籍名をa、開始番号を1として、を行ないます。 ⑤ 新しいフォルダーのファイルを、元のフォルダーに移動します。 ⑥ 再度、書籍名をbとするやを行ないます。 |